Ein

weisser Strich an der Berliner Mauer

Entstehung des Vorhabens

Im Spätsommer

1986 hatte der seit Anfang 1985 in Westberlin lebende, aus

Weimar stammende Jürgen Onißeit

die Idee, die Westseite der Berliner Mauer rundherum mit einem weißen

Strich zu versehen. Als bildender Künstler hatte Onißeit im

Kreuzberger "Künstlerhaus Bethanien" Zugang zu Arbeitsräumen

mit verschiedenen Druckmöglichkeiten und lernte dort andere Westberliner

Künst-

ler kennen. In den mittleren 80er

Jahren war die Berliner Mauer besonders in dem von mit Sprüchen Symbolen

und Bildern reichhaltig besprühten Hausfas-

saden Kreuzbergs zu einer Freifläche

künstlerischen, politischen, im Grunde jeweden Ausdrucks geworden.

So schreibt der Musiker Alexander Hacke: „Vom Fenster seines Zimmers im

Rauch-Haus schaute er (der Streetart-Künstler Thierry Noir... d.Verf.)

direkt auf die Mauer, die zu diesem Zeitpunkt (1982/83...d.Verf.) ausschließlich

mit politischen Parolen beschriftet war. Eines Nachts, im April 1984, hatte

er die im Nachhinein historische Eingebung, die deprimierende Zonengrenze

mit bunten großflächigen Malereien zu dekorieren und er machte

sich augenblicklich mit Pinsel, Farbeimer und einer Baulampe bewaffnet

ans Werk. Ein weiterer französischer Künstler, Christophe Bouchet,

der ebenfalls im Rauch-Haus wohnte, beteiligte sich gleich am nächsten

Tag an Thierrys Arbeit und in kürzester Zeit hatten die beiden mehr

als einen Kilometer der Kreuzberger Mauer am Bethanien grundiert und zu

bemalen begonnen. Natürlich dauerte es nicht lange, bis auch Kiddy

und ich bei dem Spaß mitmachten.“ (Alexander Hacke, „Krach“ S.82)

Jürgen Onißeit hatte Monate

vor seiner Idee zur Strich-Aktion zusammen mit seinem Bruder selbst die

Mauer mit einem Bild versehen, doch inzwischen stör-

te er sich an den Mauermalereien.

Seine Absicht war es, den Konsens, der bei den Künstlern in seinem

Umfeld über die kreative Nutzung der Berliner Mauer bestand, infrage

zu stellen und letztlich zu negieren. Das künstlerexzentrisch motivierte

Provozieren seiner Kollegen aus dem "Bethanien" dürfte dabei einer

seiner primären Beweggründe für sein Vorhaben gewesen sein.

Das "Künstlerhaus Bethanien"

befand sich in Kreuzberg direkt an der Berliner Mauer und war nur durch

einen kleinen Weg von dieser getrennt. Für die

Zerstörung der Mauerkunst seiner

Kollegen schien daher der ideale Startpunkt der Aktion des weissen Strichs

der Mauerbereich vor dem "Bethanien" zu sein, weil sich dort auch zahlreiche

der Malereien der Bethanienkünstler befanden und sich von dort aus

nach beiden Richtungen der Mauer ausdehnten. Ein zweiter Beweggrund für

den weißen Strich bestand darin, die städtischen Lebensraum-Grenzen

Westberlins durch einen beabsichtigten weissen Grenz-

Strich zu verdeutlichen. Grenz-Strich

sollte er nicht im Sinne der exakten, von den vier Siegermächten des

2.Weltkrieges festgelegten Berliner Sektoren- und später Teilungs-Grenze

sein, welche sich fünf Meter vor der Westseite der Mauer befand.

Vielmehr sollte er jene dem Westberliner Einwohner durch den Berliner Mauerbau

aufgezwungene reale physische Grenze deutlich markieren, weil nach J.Onißeits

Auffassung diese Grenze aufgrund der Virtualisierung der Mauer durch

Bild- und andere Botschaften nicht mehr richtig bewußt gewesen ist.

Die Markierung der Grenze würde

deshalb mit einem demonstrativen Durch-

streichen der Mauermalereien

einhergehen und im Bewußtsein des Betrachters eine Art Re-Realiserung

der Wirkung der Mauer hervorrufen, die durch die

zahlreichen Bebilderungen gewissermaßen

de-realsiert worden war.

Wie dezidiert die Motivlage bei den

anderen Beteiligten war spielt letztlich gar keine Rolle. Es reichte, die

Idee mindestens akzeptabel zu finden und Lust auf solch eine Aktion zu

haben. Alles, was heute an ernsthaften Beweggründen der einzelnen

Teilnehmer und der Gruppe genannt wird ist teilweise vor allem in seinem

Notwendigkeitsgestus völlig übertrieben, teilweise als damalige

Motiv-

lage wahr, mitunter aber auch einfach

hinzugefügt.

Die ursprüngliche Provokations-

und Aktions-Lust als Hauptmotiv geht dabei völlig unter und taucht

dann allenfalls noch als Affekt-Stereotyp medial gene-

rierter Emotionaliserungsmuster

wieder auf.

Künstlerhaus Bethanien. 1973

vom Krankenhaus zum Künstlerhaus umgestaltet.

(Foto W.Hasch)

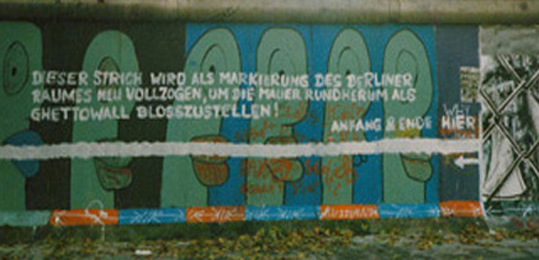

Ghettowall um Berlin

"Berlin" bezeichnete für Westberliner

damals Westberlin, wohingegen der Ostteil Berlins für Westberliner

Ostberlin hieß. Wenn Jürgen Onißeit später in seiner

an die Berliner Mauer geschriebene Aktionserklärung von Berlin spricht,

das von der Mauer als eine Art "Ghettowall" umgeben ist, so verstand er

die Bedeutung des Begriffs "Ghettowall" hier kaum in einer politischen

Ghettoi-

sierung, wie sie zum Beispiel im

Begriff des Warschauer Ghettos signifikant ist. Jürgen Onißeit

hatte als Punk mit dieser Ghettometapher eher die mit Graffitis und Sprüchen

besprühten Wohnghettos der Trabantenstädte im Fokus als eine

traditionell politische Metapher. Berlin war für ihn ein ummauertes

riesiges Wohnstadtghetto, dessen reale Situation der Eingrenzung durch

die Bebilderung seiner Stadtmauern verharmlost, harmonisiert und illusioniert

wurde. Die Realität der Begrenzung wurde de-realisiert, indem sie

sur-realsiert wurde und der künstlerische Exotismus der Mauermalereien

täuschte über das ganz und gar Unexotische der tatsächlichen

Situation hinweg. Dieser Sach-

verhalt sollte durch den gezogenen

Strich in das Bewußtsein der (West-)

Berliner Bewohner gelangen und das

nicht über die Medien, sondern direkt am Stein des Anstoßes:

der Berliner Mauer.

Nachdem die Idee zu dieser Strich-Aktion

geboren war unterbreitete Jürgen Onißeit sie in der unmittelbaren

Folgezeit seinen Freunden und Bekannten, um Teilnehmer dafür zu gewinnen.

Ein kleiner Teil der Eingeweihten verbreitete die Idee weiter, um ebenfalls

Teilnehmer dafür zu gewinnen. Mitmachen konnte jeder, egal welcher

Herkunft, denn es ging bei diesem zeit- und materialinten-

siven Vorhaben darum, daß

möglichst viele Personen sich an der Aktion beteiligten. Ob

er sich als Künstler verstand oder nicht, in West- oder Ost-

deutschland aufgewachsen oder ob

er überhaupt Deutscher war hatte bei der Erwägung über potentielle

Mitmacher keine Bedeutung.

Am Ende fanden sich neben Initiator

Jürgen Onißeit vier weitere Teilnehmer.

Allesamt Personen aus Onißeits

unmittelbarem Umfeld, zu dem insgesamt etwa 15 Personen gehörten.

Lutz Heyler (Ex-Ostberlin), Knut Angermann (Ex-

Kassel), Wolfgang Dietrich (Ex-Bayern),

Volker Otto (Ex-Weimar), Grit Ferber (Ex-Weimar), Alwin Derfuß (Ex-Nürnberg),

Pia Lazarewski (Ex-Kassel), Jan-

Georg Fischer (Ex-Weimar)

waren neben den späteren Mauerstrich-Malern

einige der Freunde Onißeits

aus dieser Zeit, von denen einige wiederum selbst miteinander befreundet

waren oder sich kannten. Daß sich am Ende dann mit Onißeits

Bruder Thomas sowie seinen Freunden Frank Schuster, Wolfram Hasch und Frank

Willmann vier ehemalige Weimarer zur Teilnahme an der Aktion fanden lag

weder daran, daß sie alle aus der DDR und zudem aus der gleichen

Stadt (Weimar) kamen noch daß sie angeblich eine Künstlergruppe

bildeten, wie Frank Willmann später öffentlich erklärte,

sondern vielmehr daran, daß alle als Schüler der "Schule

für Erwachsenenbildung" in dem anvisierten Aktions-

zeitraum Herbst-Ferien

und

zudem durch die Bafög-Zuschüsse für ehemalige DDR-Bürger

auch noch die nötigen Geldmittel zum Kauf der reichlich benötigten

weißen Farbe besaßen. Die anderen der angesprochenen Teilnehmer

hatten entweder das Geld nichtmal für einen kleinen Zuschuss

zu den Farbe-Kosten oder die Zeit nicht oder aber waren von der Idee zu

wenig angetan, daß der erforderliche hohe persönliche Einsatz

damit nicht ausreichend zu motivieren war. Hinzu kam auch ein gewisses

Risiko bezüglich möglicher Zwischenfälle mit den Grenzposten

der DDR, welche anders als bei aus der optischen Mauerdek-

kung operierenden und nur eine vergleichsweise

kleine Mauerfläche bemalen-

den Malern und Aktionskünstlern

zu erwarten waren. Die Strich-Aktion würde mindestens zwei Wochen

dauern, mußte, da die gesamte Mauer bemalt werden sollte auch MauerStrecken

passieren, die den Grenzposten von ihren Wach

türmen nach Westberlin einsehbar

waren und bot diesen zudem Zugriffsmög-

lichkeiten an potentiell jedem Punkt

der Westseite der Berliner Mauer, da die Malaktion an der gesamten Länge

der Mauer-Westseite auf dem noch zur

DDR gehörenden 5-Meterstreifen

stattfinden würde.

Am Ende hatten sich inklusive des

Initiators fünf Teilnehmer gefunden, deren Herkunft und Jugend-Biographien

teilweise eine Ähnlichkeit aufwiesen, die von den Medien 1986 und

vor allem 2010 dann ideal für eine Mythenbildung ver-

arbeitet werden konnte. Alle fünf

kamen aus Weimar und hatten dort Anfang der 80er Jahre zu einer kleinen

Subkultur aus anarchoid motivierten Normver-

weigerern gehört, durch

die sie sich seitdem kannten. Drei von ihnen (die Brüder Onißeits

und ich) waren in der DDR aus jeweils unterschiedlichen Gründen politisch

inhaftiert worden. In Westberlin hatten sie innerhalb des weiter oben erwähnten

grösseren Personenkreises Kontakt, davon einige miteinander sogar

intensiven. Eine Künstlergruppe bildeten sie jedoch nicht.

Die Teilnehmer:

Jürgen

Onißeit, geboren 1962, mußte eine Lehre als Elektroniker wegen

Prob-

lemen mit

den Ausbildern abbrechen und arbeitete später im Archiv einer Weimarer

Bibliothek. Seit ca 1981 Mitglied einer Punkband, vorher Hardrock-

Musiker. 1982

wegen Wehrdienstverweigerung zu 20 Monaten verurteilt wurde er nach

7 Monaten auf Bewährung entlassen. Als bildender Künstler malte

er und fertigte zahlreiche Holzschnitte. Nebenher wurde er als sogenannter

Vorlauf-IM

im Testmodus als MfS-Informant abgeschöpft. Im Februar 1985 wurde

J.Onißeit aufgrund seines Anfang 1984 gestellten Ausreiseantrages

nach Westberlin entlassen. Dort begann er 1986 an der "Schule für

Erwachsenenbildung" im Herbst 1986 das Abitur, was er später abbrach.

Thomas Onißeit,

geboren 1964. Verpflichtete sich zu einer Laufbahn als Berufsoffizier,

um einen Abiturplatz zu bekommen. Als er das Abitur trotzdem nicht absolvieren

durfte, verabschiedete er sich von seinen einstmaligen

realsozialistischen

Karriereplänen und wurde zunehmend "negativ-dekadent (Stasi-jargon).

Wegen einer nächtlichen Sprühaktion, bei der er zusammen mit

einigen anderen Weimarer Jugendlichen staats-,kriegs- und sinn-negierende

Parolen an die Fassaden Weimarer Gebäude sprayte wurde er wegen Rowdytum

im Frühjahr 1984 zu mehreren Monaten Haft verurteilt, die er

in der Untersuchungshaft absaß. Nach Verbüßung seiner

Haftstrafe arbeitete er als Fließbandarbeiter im Uhrenwerk, da ihm

Qualifikationsmöglichkeiten durch das Stigma der Haft verwehrt blieben.

Während dieser Zeit Mitte 1984 bis Mitte 1985 beteiligte er sich an

diversen künstlerischen Aktivitäten wie Performances und Super8-Filmen.

Im Herbst 1985 siedelte er im Zuge eines Monate zuvor gestellten Ausreiseantrages

nach Westberlin über. Dort begann er 1986 an der "Schule für

Erwachsenenbildung" im Herbst 1986 das Abitur, was er später abbrach.

Frank Willmann,

geboren 1963. Ausbildung als Maschinenschlosser, 1981/82 nach Ausstieg

aus aeinen bisherigen Lebensvorstellungen tätig als Altenhilfspfleger

und in der Weimarer anarchoiden Subkultur. Anfang 1984 Übersiedlung

nach Westberlin. Dort begann er 1986 an der Westberliner Schule für

Erwachsenenbildung das Abitur, was er später abbrach.

Wolfram Hasch,

geboren 1963. 1981 Lehr-Abbruch als Kaufmann. Anschließend

tätig

als Altenhilfspfleger. In dieser Zeit begann auch die Kamera-Überwa-

chung seines

Zimmers durch das Ministerium für Staatssicherheit. Im Januar 1984

wegen Flugblättern mit Aufruf zum Wahlboykott zusammen mit 3 Freunden

verhaftet. Im Juli 1984 wegen den Flugblättern sowie eines in der

Westberliner "tageszeitung" veröffentlichten Textes zu 30 Monaten

Haft verurteilt wurde er im Januar 1985 in die BRD entlassen, von wo aus

er nach Westberlin zog. Dort begann er 1986 an der "Schule für

Erwachsenenbildung" das Abitur, was er durch seine Haft abbrechen mußte

und nach Haftentlas-

sung

nicht mehr fortsetzte.

Frank Schuster.

Geboren 1964. Handwerkliche Berufsausbildung. Unterwegs in Weimars anarchoider

Subkultur. Anfang 1985 nach Westberlin ausgereist, wo er später an

der "Schule für Erwachsenenbildung" das Abitur begann, was er später

abbrach.

Bedauerlich ist im nachhinein, daß

bei der Gewinnung möglicher Teilnehmer

keine öffentlichen Aufrufe

an diversen Orten ausgehängt wurden. Durch solche zur Teilnahme einladenden

Bekanntmachungen hätte sich die Teilnehmerzahl erhöhen

können, wodurch das anvisierte Ziel hätte schneller erreicht

werden als auch die spätere Mythenbildung von der Ex-Weimarer Künstlergruppe

hätte vermieden werden können. Angesichts des inzwischen

bekannten Ausmaßes der Staatssicherheits-Infiltration des Westberliner

öffentlichen Lebens war es im nachhinein betrachtet dann doch besser,

daß diese Möglichkeit damals nicht wahrgenommen wurde.

Vorbereitungen

Die Vorbereitungen zur Aktion waren

geprägt durch zwei Aspekte. Zum einen war sie zwar als im weitesten

Sinne Kunst-Aktion gedacht, insofern der Strich als symbolisch-abstraktes

Zeichen auftreten würde und sich die Protagonisten als freie künstlerisch

tätige Personen verstanden, aber aufgrund der sponta-

neistischen Einstellung der Teilnehmer

war man von künstlerische Konzept-

Aktionen kennzeichnender Logistik

weit entfernt. Weder wurden Besonder-

heiten einiger Mauerbereiche ( in

Kreuzberg war es das an die Mauer gren-

zende Betriebsgelände des Springer-Verlages,

welches den Zugang zur Mauer verwehrte) noch die Realität der kleinen,

den Ostberliner Soldaten Zugang zur Westseite der Mauer verschaffenden

Türchen oder andere Grenzposten-Zu-

griffsmöglichkeiten erörtert.

Auch der Umgang mit eventuell auftretenden Me-

dien wurde nicht thematsiert. Ebensowenig

wie derjenige mit möglichen hefti-

gen Provokationen von Passanten

oder wütendem Widerstand von Malern, deren Bilder durchgestrichen

werden würden. Auch mögliche Ermittlungs-

strategien des MfS wurden nicht

in Betracht gezogen. Als später bei der Aktion eine Fotografin hinzustieß,

konnte sie auch Fotos in Situationen machen, in denen die Gesichtsmaskierung

abgelegt wurde, weil eine optische Anonymisierung an manchen Orten

nicht nötig war. Niemand der Maler dachte damals daran, daß

diese Fotografin durchaus vom Ministerium für Staats-

sicherheit geschickt worden sein

könnte.

Gipsbinde aus einer Apotheke. Die

Binde wurde in 20 bis 25cm lange Teile zerschnitten, von denen dann mehrere

in Wasser getaucht und feucht über das Gesicht gelegt wurden, bis

es

ganz bedeckt war. Nach einigen Minuten

war die Maske trocken und konnte abgenommen

werden.

(Foto W.Hasch)

Neben der für ernsthafte Kunstaktionen

untypischen Mangel-Logistik kam noch hinzu, daß eine zeitlang unklar

blieb, wieviele Personen tatsächlich daran teil-

nehmen würden, sodaß

bestimmte Entscheidungen zunächst offen bleiben mußten, etwa

diejenige darüber, ob man die Berliner Mauer vielleicht sogar ganz

weiß anmalt, um sie als Grenze Westberlins noch deutlicher zu machen.

Als sich aber die Teilnehmerzahl dann als höchstwahrscheinlich im

einstelligen Bereich bleibende heraustellte ließ man von dieser Idee

ab. Farbmaterial und zeitlicher Malaufwand beim Weißen der gesamten

Berliner Mauer waren von fünf Personen mit der freien Zeit und den

finanziellen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, eindeutig nicht

zu bewältigen.

Gesichtsmaske aus Gipsbinden-Stücken.

Nach dem fertigen Gesichtsabdruck wurde die

Maske noch mit Gips stellenweise

verformt und anschließend bemalt. (Foto: W.Hasch)

Sich "die Mauer" einverleiben

Man kann bei der Strich-Aktion von

einer doppelten Grenzerfahrung sprechen:

die Erfahrung der territorialen

Grenze und die des eigenen Körpererlebens. Denn eine weitere Absicht

während der Malaktion war es, sich am Ende eines Maltages nicht nach

Hause zu begeben, sondern um der Totalität des Ak-

tions-Erlebens und auch der der

Erfahrung der Mauer und ihrer Umgebung willen während der gesamten

Aktions-Tage in der Nähe der Mauer zu über-

nachten. Dazu bedurfte es

kaum Vorbereitungen außer das Bereitstellen von Zelten, wohingegen

die beabsichtigte Gesichtstarnung tatsächlich eine intensivere Vorbereitung

erforderte. Die Grenzposten sollten unter keinen Umständen Fotos von

den Gesichtern der Mauermaler machen können, denn dann war im Falle

der durch diese Fotos ermöglichten Personenidentifizierung ein Verbot

der Nutzung der Transitstrecke, die von Westberlin durch die DDR in die

Bundesrepublik führte zu befürchten. Für Reisen außerhalb

Westberlins wäre dann nur noch das damals vergleichsweise teure Flugzeug

als Trans-

portmittel infrage gekommen. Also

mußte das Gesicht maskiert werden. Die in Apotheken erwerbbaren Gipsbindenrollen

wurden in etwas mehr als die Ge-

sichtsbreite bedeckende Streifen

geschnitten, in Wasser getränkt und an-

schließend auf das Gesicht

gelegt, daß vorher eingecremt wurde, damit der Gips, sobald er getrocknet

war, nicht an der Gesichtshaut haften blieb. Nach-

dem die Maske nach ein paar Minuten

getrocknet war, konnte man sie ab-

nehmen und hatte einen markanten

Gesichtsabdruck der Person. Im Falle der Nutzung während der Strichaktion

wäre dieser Abdruck aber möglicherweise zu markant, denn

eine solche Maskierung mit der eigenen Gesichtsform konnte den DDR-Grenzposten

und der Staatssicherheit eventuell genug Anhaltspunkte liefern, um die

Identität der Person herauszubekommen. Dem konnte man da-

durch begegnen, indem die Maske

noch mit zusätzlich angerührter Gipsmasse überformt

wurde, sodaß am Ende eine teils horroresk, teils clownesk anmuten-

de Maskenform dabei herauskam, dessen

lustiges Erscheinungsbild von Grenz-

posten und MfS später als antisozialistisch

boshaft interpretiert wurde. Zu dem pragmatischen Aspekt der Masken-Herstellung

und Verfremdung gesellte sich der des Spaßes beim freien Formen dieser

bizarren Masken.

Die Aktion

Am Morgen des 3.November fanden sich

die Strich-Akteure bei den Brüdern Onißeit ein, die zusammen

mit Jürgens Frau Anett und deren Sohn am Ma-

riannenplatz 5, zweihundert Meter

schräg gegenüber vom Künstlerhaus Bethanien wohnten, von

wo aus die Strich-Aktion starten sollte.

Die nötigen Utensilien (Farbe,

Pinsel, Getränke, Zelte, Schlafsäcke) wurden auf den Wagen gepackt

und daraufhin liefen alle auf dem Mariannenplatz-Weg

entlang Richtung des für den

Aktions-Beginn gewählten Zielortes. Kaum dort angekommen begann Jürgen

Onißeit im Beisein der anderen Beteiligten eine Erklärung zur

Aktion an die Mauer zu schreiben. Da niemand der vier anderen wußte,

was J.Onißeit genau schreiben würde war mit dem Verfolgen

seiner Tätigkeit eine gewisse Überraschungserwartung verbunden,

deren Resultat sich mit jedem weiteren geschriebenen Wort in der Vorstellung

zu konkre-

tsieren schien, sofern man dem Vorgang

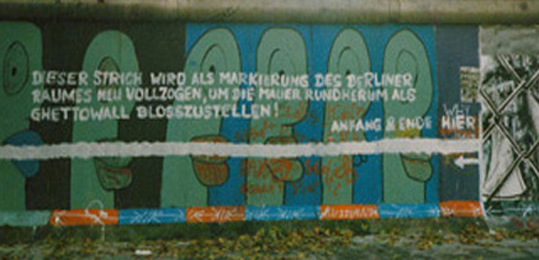

folgte. Als Jürgen O. seinen Text beendet hatte stand da nun über

dem von ihm begonnenen weissen Strich geschrieben:

Dieser Strich wird als Markierung

des Berliner Raums neu vollzogen, um die Mauer rundherum als Ghettowall

bloßzustellen !

Auf den ersten Blick mutet der Satz

in seiner Ausdrucksweise holprig an, aber bei genauerem Hinsehen ist es

eigentlich nur das vor dem Wort "vollzogen" ("gezogen" wäre besser

ausgedrückt) stehende Wort "neu", welches der gan-

zen Erklärung eine umständliche

und sprachlich primitive Erscheinung verleiht, weil man sich fragt, wie

und vor allem warum ein Strich, der sich an dem in der Erklärung gemeinten

Platz (also der Berliner Mauer) bisher noch gar nicht be-

findet, n e u vollzogen werden

soll. Diese Unklarheit läßt sich in zwei Rich-

tungen aufklären, wobei die

folgenden Erläuterungen eine gewisse Toleranz für kleindetailige

Erwägungen voraussetzen.

Wenn die Betonmauer für Jürgen

Onißeit identisch mit der Grenzlinie gewesen ist, dann bedeutet ein

Strich auf dieser Mauer eine Re-Markierung (Neu-

Vollziehung) dieser durch die Mauer

verkörperten Grenzlinie, welche durch Graffitis, Sprüche und

Malereien unkenntlich gemacht (de-markiert) worden ist. Die zweite Interpretation:

Wenn die fünf Meter vor der Westmauer befindliche unsichtbar verlaufende,

aber amtliche Grenzlinie für ihn zwar die offizielle Grenze gewesen

ist, aber er diese nicht als die reale physische für die Westberliner

Einwohner ansah (denn die reale war für ihn die, welche durch die

Berliner Mauer erzwungen wurde), so bedeutet Neu-Vollziehung bzw. Re-Markierung

des Grenzstrichs Veränderung. Veränderung von dessen Position

von der fünf Meter vor der Mauer befindlichen, unsichtbaren Grenze

auf die reale materielle Grenze der Berliner Beton-Mauer. In diesem Falle

würde die spätere Behauptung der Staatsanwaltschaft der DDR ,

die Strich-Maler hätten die Grenze zwischen Ost- und Westberlin zugunsten

Westberlins Erweiterung um fünf Meter an die Mauer verschieben wollen

eine gewisse Berechtigung haben. Das allerdings nur, wenn man unberücksichtigt

läßt, daß es sich bei der Aktion lediglich um die Verdeutlichung

der sowieso bereits bestehenden realen physischen Grenze durch die Mauer

handelte und die 5-Meter DDR-Territorium auf der Mauerwestseite von Westberlinern

ohnehin permanent genutzt wurden, ohne daß sie dafür als Grenzverletzer

vefolgt wurden, welche gar die Grenzen zugunsten Westberlins verschieben

wollen.

Foto: J.Onisseit

Das von Jürgen Onißeit

mach dem Schreiben der Erklärung gemachte Foto

seines Textes wurde später

in einer von den nach meiner Verhaftung übriggebliebenen vier Mauermalern

gefertigten Dokumentationsbroschüre veröffentlicht, weil

die Erklärung zentrale Bedeutung für die Dokumentierung hatte.

25 Jahre später wurde es in dem von Frank Willmann und seiner Co-

Autorin Anne Hahn produzierten Buch

"Der weisse Strich" nicht veröffentlicht, obwohl es für ein Medienprodukt,

daß en detail auschließlich diese Aktion zum Gegenstand

hat, ein nicht unbedeutendes Dokument ist, daß auch gegen den

Wunsch eines der Beteiligten zumindest

als ein Ereignis innerhalb der Aktion, wenn schon nicht als maßgebliches

veröffentlcht werden sollte. Autor Frank Willmann hat sich nicht nur

an der Ausdrucksweise gestört, die -wie oben gezeigt- beim genaueren

Hinsehen weniger "prollig" ist als wie er zur Begründung seiner Zensur

angegeben hat. Offenbar hat ihn auch der Gehalt der Erklärung selbst

gestört, denn aus ihr geht jene popularisierungsförderliche Motivlage

des weissen Strichs als angebliches Erinnerungszeichen an das Unrecht

auf der Ostseite der Mauer nicht hervor. Eine Motivlage, die bereits 1986

ausschließlich von den Medien kolportiert und 2010 bei der neuerlichen

medialen Thematisierung wiederholt wurde und am eigentlichen, in J.Onißeits

Erklärung unmißverständlich vermittelten Sinn völlig

vorbeigeht. Jener Sinn, für dessen Symbolisierung er versucht hat,

Mitwirkende für diese Aktion zu ge-

winnen.

Strich zu Strich

Nach Beginn des Stricheziehens stellte

sich schnell eine sehr unkomplizierte Vorgehensweise ein. In Abständen

von fünf bis zehn, manchmal auch mehr als zehn Metern versah

man einen jeweils noch strichfreien Mauerbereich mit dem Strich und sobald

man an den Startpunkt des vor einem gemalten Strichab-

schnitts seinen Strich angeschlossen

und somit beide Strichabschnitte ver-

bunden hatte, lief man weit vor

und suchte sich einige Meter vor dem ak-

tuellen "Anführer" des Strichs

einen eigenen Startpunkt, war nun also der neue "Anführer", an dessen

Startpunkt der bisherige seinen Strich schließlich anfü-

gen konnte, während man selbst

bald wieder automatisch in die nachrangige Position versetzt wurde, sobald

einer mit seinem Strichabschnitt fertig war und nach ganz vorn aufrückte,

um einen neuen Anschnitt zu beginnen.

Auf der Strecke vom Mariannenplatz

bis zum Leuschnerdamm gab es keine irgendwie nennenswerten Passanten- Reaktionen.

Mit Jürgen Onißeits Foto-

apparat wurden noch ein paar Fotos

gemacht.

Die Westberliner Polizei informiert

Am Leuschnerdamm kam es dann zu zwei

ersten ernsthaften Außenreaktionen.

Zum einen beklagte sich eine mauermalende

Frau über die Zerstörung ihres

Bildes, zum anderen tauchte die

Westberliner Polizei auf, die darauf hinwies, daß sich in der Mauer

kleine Türchen befinden, durch die die Grenzposten der DDR hindurchschlüpfen

können. Im Falle einer Festnahme sei im Höchstfall mit

zwei Wochen Untersuchungshaft zu rechnen fügten sie auf entsprechende

Anfrage hinzu. Von angeblicher Mäßigungsabsicht der Polizei,

wie es auf Spie-

gel.de zu lesen ist konnte keine

Rede sein. Die Polizei gab uns die Informatio-

nen über die Mauertürchen

und die uns bereits bekannte Tatsache der zur DDR gehörenden 5-Meter-Zone

vor der Westmauer, unterrichtete uns über mögliche Konsequenzen

im Falle einer Festnahme und verabschiedete sich.

Eine Fotografiestudentin taucht

auf

Minuten nach dieser aufschlußreichen

Begegnung mit der Polizei gab es eine weitere Reaktion auf die sich durch

unser Tun bietende Szenerie. Eine Frau, die Fotografie studierte und, um

praktische Erfahrungen beim Fotogra-

fieren zu sammeln, nach diversen

Motiven durch Kreuzberg stöberte, fühlte

sich von unserer Aktion offenbar

zum Fotografieren motiviert. Seit sie mit dem Fotografieren begonnen hatte,

kam Jürgen Onißeits Fotoapparat nicht mehr zum Einsatz. Ich

erinnere keinerlei mit der Fotografin besprochene Vereinba-

rungen über Foto-Nutzungen,

da ich mich nur für ein "Hallo" vom Malen hatte unterbrechen lassen.

Alsa naheliegnd kann ich mir jedoch vorstellen, daß wir der Fotografin

erklärten, daß sie uns im Falle von Veröffentlichungsabsichten

vorher fragen solle. Daß wir aber die Fotografin fragten, ob wir

die Bilder, egal

in welchem Rahmen und in welcher

Größenordnung ohne jede Anfrage und Honorierung jederzeit verwenden

könnten scheint mir angesichts unserer

geringen Veröffentlichungsabsichten

eher unwahrscheinlich.

Es handelte sich bei unserer Aktion

ja nicht um eine auf Medialität setzende oder darauf spekulierende

Kunstaktion, bei der Honorarvereinbarungen und Verwertungsrechte irgendeine

Rolle spielten.

25 Jahre später hat sich unter

dem starken Tobak der aufgeblasenen Histo-

risierung der Strich-Aktion

die Situation geändert. Nicht nur fiel Jürgen Oni-

ßeits Mauerstricherklärung

wie oben erwähnt unter den Tisch, auch sprach man nun nur noch von

Kunstaktion, in Kunst gekleidetem Protest, mitunter sogar von bahnbrechendem

Kunstwerk, gar Monument. In dieser nachträglich aufgeblasenene Bedeutungsgewichtigkeit

hatte es nun angeblich eine Ab-

sprache über die uneingeschränkte

öffentliche Nutzung der Fotos durch die Künstler gegeben. Als

hätte damals vor meiner Inhaftierung die große Öffentlichkeit

überhaupt eine Rolle in den Erwägungen gespielt.

Kontakt mit der Tageszeitung

"BZ"

Wie sehr diese mediale Kultivierung

dem damaligen "Geist" der Aktion wider-

sprach, zeigt bereits die nächste

Reaktion auf die Tätigkeit der fünf Maler. Sie bestand in dem

Versuch zweier Journalisten von der Berliner Tageszeitung "BZ" ("Berliner

Zeitung"), mit den Strichmalern ein Interview zu führen. Mit Aus-

nahme von Thomas Onißeit,

dessen insbesondere künstlerisches Mitteilungs-

bedürfnis seinerzeit erheblich

war, sobald man ihm die von ihm erwünschte Aufmerksamkeit zuteil

werden ließ, lehnten die Strichmaler es ab, den Journa-

listen Rede und Antwort zu stehen,

weil der Kontakt zu Medien gar nicht beabsichtigt gewesen ist, da grundsätzlich

kein Interesse daran bestand. Hinzu kam bei der mehrheitlichen Verweigerung

gegenüber den Herren von der "BZ" noch, daß sie von dem Verlag

kamen, der Minuten zuvor auf unsere höfliche Anfrage hin untersagt

hatte, ihr Gelände zu betreten, welches direkt an die Berliner Mauer

angrenzte und daher zur Fortsetzung des Strichs zu begehen nötig wurde.

So wenig kooperativ sie sich in dieser Hinsicht zeigten, so sehr waren

sie es, wenn es um die Verfolgung ihrer eigenen Ziele ging. Immerhin ist

das Auftauchen der BZ-Journalisten ein Zeitzeugnis für den unspektakulären

Charakter der Aktion, denn obwohl das Interview mit. T.Onißeit mittags

und also noch vor Redaktionsschluß geführt wurde fand man am

4.11.86 in dieser Zeitung keine Notiz über die Aktion. Die Thematisierung

in diesem Blatt erfolgte erst am 5.11., dem Tag nach meiner Festnahme.

Statt die Mauer auf dem Betriebsgelände des Axel-Springer-Verlages

zu bemalen wurde nach der Zutrittsverweigerung des Verlages der Strich

auf dem Boden um das Springergelände herum gezogen, denn die reale

physishe Grenze für den Westberliner Bewohner war hier also die durch

das Verlagsgelände Springers festgelegte, was wiederum deutlich macht,

wie erstrangig die Markierung der dem Westberliner Einwohner gesetzten

physischen Grenze war, egal durch welches Objekt diese Grenze jeweils

real wurde.

Für diese Strichziehung am Boden

sollte eine saftige Geldstrafe fällig werden, wurde aufgrund der späteren

dramatischen Ereignise der DDR-Inhaftierung aber fallengelassen und gewissermaßen

in Form eines erstklassigen Schlag-

zeilen-Aufmachers abbezahlt, über

den in diesem Text weiter unten noch berichtet wird.

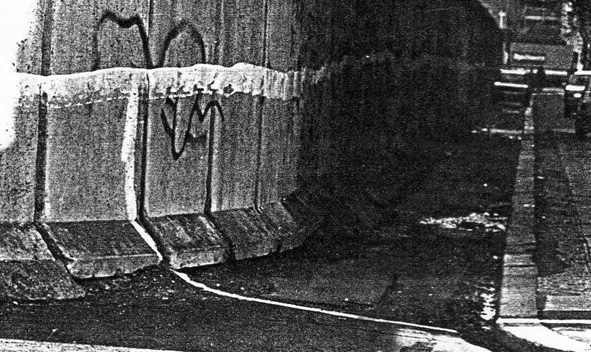

Vor Beginn des Springergeländes

zweigten wir den Strich von der Mauer zum Boden hin ab, weil die Verlagsbonzen

uns nicht auf ihr Gelände ließen, an dessen einer Außenseite

sich

die Berliner Mauer befand und wir

keine Möglichkeiten hatten, außerhalb des Springer-

geländes an dieses Stück

Mauer zu gelangen. Der Strich wurde deshalb auf dem Geh-

weg komplett um das Gelände

gezogen. (Foto:Grepo-Wachturm-Foto, MfS-Unterlagen)

Checkpoint Charly

Westberliner Polizei, wütende

Malerin, Fotografin, BZ-Jornalisten, die wenigen Reaktionen, die es bisher

gegeben hatte waren allesamt "nicht ohne" gewesen. Noch weniger war es

eine weitere Reaktion, welche beim Überqueren des Grenzübergangs

Checkpoint Charly erfolgte. Beim Übermalen des offiziellen weissen

Grenzstrichs, der sich am Checkpoint Charly direkt auf dem Boden der Straße

befand versuchten DDR-Grenzposten, Frank Schuster in den Osten zu ziehen,

was ihnen jedoch mißlang. Das Problem war dadurch entstanden,

daß der auf dem Boden befindliche

Grenzstrich in kompletter Breite zum DDR-

Territorium gehörte und ein

Übermalen nicht nur als ein Eindringen auf das Hohheitsgebiet der

DDR angesehen werden konnte, sondern damit auch alle Rechte zu einer Festnahme

bot. Nachdem zu den Informationen der Westber-

liner Polizei nun dieser Zwischenfall

hinzugekommen war gab es fortan keinen Zweifel darüber, daß

im ungünstigen Fall ein Transitverbot nicht die drastischste Konsequenz

der Aktion sein könnte.

Raucherpause. Nach erfolgreicher

Nachzeichnung des offiziellen Grenzstrichs auf dem Strassenboden der Grenzübergangsstelle

Checkpoint Charly gönnen sich T.Onißeit (siehe

den kuriosen Pfeil des Straßenschildes

in der Bildmitte) und ich eine Zigarette.Während des Strichziehens

wurde nicht geraucht, da die Hände für das Halten von Eimer und

Pinsel benö-

tigt wurden. (Foto: Grepo-Protokolle)

Dieser Zwischenfall hatte sich am

Nachmittag ereignet. Wir setzten nach einer zunächst nur kurzen Pause

unsere Tätigkeit nach Passieren des Checkpoint Charly nun wieder direkt

auf der Mauerfläche fort und machten dann auf Höhe Stresemannstraße

hinter einem -Sichtschutz vor Grepos gewährenden- Bau-

wagen eine grössere Pause,

während der die Fotografin einige Fotos schoß. Niemand hatte

zu diesem Zeitpunkt die Maske auf. Keiner zog in Erwägung, daß

die Fotografin durchaus hätte vom MfS geschickt sein können.

Dem ost-

deutschen Geheimdienst wäre

es ein leichtes gewesen, einen seiner Mitarbei-

ter auf uns Strichmaler anzusetzen,

um deren Identität herauszubekommen oder gar, sie auf irgendeine Weise

an der Fortführung ihrer Tätigkeit zu hin-

dern. Nach Ende der Pause setzten

wir in Begleitung der einsetzenden Däm-

merung unsere Arbeit Richtung

Potsdamer Platz fort, den wir erreichten, als es dunkel geworden war. Wir

bauten die Zelte auf, tranken und redeten. Später verabschiedete sich

Frank Schuster, da er wegen eines Termins am frühen Morgen die Nacht

nicht im Zelt verbringen konnte.

4.11.1986

Am nächsten Morgen verabschiedete

sich auch noch Thomas Onißeit wegen einer Führerscheinstunde

vorübergehend von der Gruppe, sodaß die Strich-

Arbeit zunächst zu dritt fortgeführt

werden mußte. Wir hatten im Tiergarten gezeltet und mußten

zurück zum Potsdamer Platz, wo wir am Vortag mit dem weißen

Strich aufgehört hatten. Dort begann auch der eine Zaunflügel

des

Lenné-Dreiecks,

einem verwilderten auf Westseite der Mauer noch zu Ostberlin gehörenden,

gewissermaßen aus der Westmauer herausragenden Bereich von schätzungsweise

mindestens 150x 150x 150 Metern. Während Jürgen Onißeit

den Utensilien-Wagen durch den Tiergarten und fernab der Mauer Richtung

Brandenburger Tor schob, setzten am Morgen des 4. 11. 1986 nur Frank Willmann

und ich das Strichziehen fort.

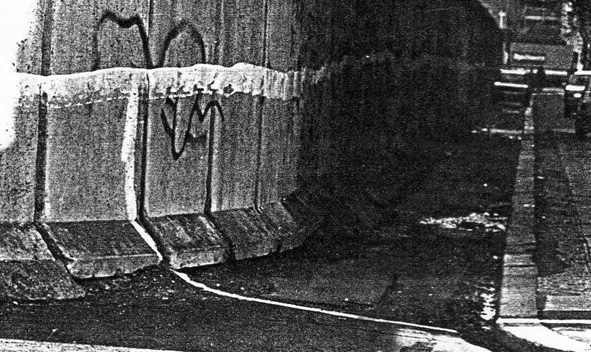

Als wir auf der Tiergartenseite des

Lenné-Dreiecks

dessen Zaun anmalten kam uns ein männlicher Berliner Bürger

entgegen, der verständlicherweise offenbar nicht nachvollziehen konnte,

daß Menschen den Metallzaun eines vernachläs-

sigten Ostberliner Wildwuchs-Biotops

mit einem weißen Strich anmalen. Mit den Worten "Ihr solltet lieber

einer alten Frau das Badezimmer streichen."

ließ er uns seine Meinung

über unser Tun wissen. Vielleicht war es angesichts dessen,

was sich Minuten später ereignete, mehr noch als ein Kommentar vor

allem eine unbeabsichtigte Warnung.

sw.jpg)

(Foto © Stefan Micheel )

Mauer am Potsdamer Platz:

links ab Mauersegmentende der Anfang des Metallzaun des an

die Mauer angrenzenden Lenne-Dreiecks, welches auf der Westseite der Mauer

zum Territorium Ostberlins gehörte. (Foto-Copyrigt Stefan Micheel

)

Weiter mit Festnahme |

sw.jpg)